X. «ИСПАНЦЫ» И ВЕЛИЖСКОЕ ДЕЛО

Один из восточных народов по высоте своей древней культуры и трагизму своих исторических судеб рано привлек внимание Лермонтова. Уже в шестнадцатилетнем возрасте ему удается замечательно передать драму еврейского народа в своей первой трагедии «Испанцы». К 30-м годам и в России устанавливается точка зрения на современное еврейство как на живую связь с древним миром. Свою статью «Судьбы еврейского народа», напечатанную в «Библиотеке для Чтения» в 1835 г., Т. Грановский начинает словами одного английского ученого: «С удивлением и почтением смотрю я, говорит Ватсон, на народ еврейский, рассеянный по земной поверхности: я вижу в нем звено, которое соединяет нас с колыбелью рода человеческого».

Грановский в общих чертах излагает «чудную историю народа, который, утратив все условия отдельной народности, неизменно пронес через длинный ряд веков и переворотов свои религиозные верования, свой первобытный характер, свои предания о минувшем и надежды на будущее»83.

Если такой сочувственный тон вполне понятен в статье молодого ученого, искушенного во всех новейших течениях исторической и философской мысли, он труднее объясним в первом произведении шестнадцатилетнего поэта, выросшего в дворянской среде. А между тем в «Испанцах» Лермонтова уже резко противопоставлены жестокая среда испанских грандов и инквизиторов высокому гуманизму и моральной озабоченности затравленного еврейства.

— о характере и судьбах еврейского народа. И не только выбор этой темы, но и самая разработка ее у Лермонтова должна быть признана необычной: в «Испанцах», а несколько позже в балладе 1832 г. («Куда так проворно, еврейка младая...»), в «Еврейской мелодии», в «Ветке Палестины», в некоторых других стихотворениях молодой поэт высказывает свое глубокое сочувствие к «бедным сынам Солима» (по его собственному выражению). Эти неожиданные ноты симпатии и заступничества, свидетельствующие о подлинной человечности его дарования, поднимают ряд вопросов, до сих пор не поставленных в лермонтовской литературе. Откуда шли эти симпатии питомца усадеб, а затем и гвардейской школы, к мало знакомому ему народу? Где почерпнул он основные сведения о его истории, воззрениях и нравах? Кто подсказал или навеял ему разрешение возникшей перед ним исторической и моральной проблемы в том духе справедливости и правды, которым дышит уже его первая юношеская трагедия?

Здесь прежде всего естественно обратиться к художественной литературе и, в частности, к созданиям эпохи Просвещения. Вопрос о влиянии Лессинга на Лермонтова («Натан Мудрый»,«Эмилия Галотти») обстоятельно разработан исследованиями, но еще не исчерпан. В лермонтовской литературе не отмечена некоторая близость «Испанцев» к первому драматическому произведению Лессинга «Die Juden» («Евреи»), написанному в 1749 г., когда ее автору едва минуло двадцать лет; уже по типу своего заглавия пьеса эта напоминает юношескую трагедию Лермонтова (которая по существу своей идеи и темы должна была бы тоже называться скорее «Евреи», чем «Испанцы»). В драме Лессинга имеется эпизод спасения богатого барона от разбойников неизвестным путешественником, который оказывается евреем; среди всеобщей вражды к еврейству всех окружающих его, в том числе и самого барона, путешественник оказывается единственным благородным человеком, способным на самопожертвование. В духе идей просветительной философии Лессинг устами своего героя протестует против такого порядка вещей, «когда со стороны одной нации преследование другой считается религиозным догматом и чуть ли не заслугой...». Он высказывает ряд воззрений, полных широкой терпимости по вопросу о браках между евреями и христианами. Мотив этот довольно отчетливо звучит и в трагедии Лермонтова: «Еврейка у тебя целует руку, испанец!», — обращается к Фернандо полюбившая его девушка Ноэми. Весьма характерен их диалог: «Я буду для тебя сестрой». — «Ты для меня сестрой не будешь!..».

— Зачем же отвергать так своенравно

Того, кому ты можешь вверить горесть

Души твоей — ужель различье веры?

ВИД МИНЕРАЛЬНЫХ БАНЬ В ТИФЛИСЕ

Русский музей, Ленинград

Та же тревога и в ее расспросах старой Сары: «Любила ль ты, как я? любила ль чужеземца? Любила ль христианина?..». Тема эта со всей силой прозвучала через два года в превосходной балладе Лермонтова о трагедии еврейской девушки:

Отец мой сказал, что закон Моисея

Мой друг, я внимала отцу, не бледнея,

Затем, что внимала любя.

Одна эта строфа с ее глубокими перспективами национальной и личной трагедии уже свидетельствует о гениальности ее автора.

Следует отметить также, что драмы Лессинга примыкали в своей основной тенденции к некоторым образам английской драматургии. Уже современники Шекспира Бомонт и Флетчер вывели в одной из своих комедий еврея Забулона, заявляющего: «Мы люди, и так же как и вы, питаем сострадание к тем, которые достойны его». В XVIII в. Ричард Кемберлэнд выводит в своей комедии «Жид» еврея Шеву, бежавшего из Португалии от инквизиции; он живет впроголодь и раздает все свои деньги бедным. «Что может еврей ответить, если христианину угодно его обидеть?» — формулирует он свое философское отношение к оскорбительным и «жестоким кличкам». С таким же сочувствием в другой пьесе Кемберлэнда «Жид из Могадора» изображен еврей Нахаб, отдающий все свои деньги на выкуп пленных из Марокко; для него равны христиане, мусульмане и евреи. Другой английский драматург XVIII в., Дибдин, изображает в пьесе «Еврей и доктор» выходца из голландского гетто, который воспитывает христианскую девочку, а в «Школе предрассудков» — бедного еврея Эфраима, выручающего из беды одну вдову и ее дочь. Эта традиция старинного английского театра через драмы Лессинга могла сказаться и на трагедии юного Лермонтова84.

«был неразлучен с огромным Байроном». Как раз к этому времени относится признание Лермонтова:

Я молод; но кипят на сердце звуки,

И Байрона достигнуть я б хотел...

В собрание сочинений английского поэта входили написанные им в 1814 г. «Еврейские мелодии» (одну из которых Лермонтов перевел в 1836 г.). По предложению композитора Натана Байрон, как известно, написал ряд стихотворений на библейские темы для переложения их на музыку; в цикл вошли: «Дочь Иевфая», «На берегах Иордана», «Саул», «Видение Балтасара», «Плач Ирода о Мариамне», «У вод Вавилонских», «Поражение Сеннахерима», «Все суета», «Душа моя мрачна» и др. В ряде стихотворений разработаны трагические моменты еврейской истории, в других — лирика скорби и отчаяния. Во всех них чувствуется столь свойственное Байрону сострадание к угнетенным народам, принимающее в некоторых строфах исключительную силу выражения:

О племя скитальцев, народ с удрученной душою!

У горлиц есть гнезда, лисицу нора приютила,

У всех есть отчизна, тебе же приют — лишь могила...

На этот мотив написан монолог лермонтовского Фернандо:

У волка есть берлога, и гнездо у птицы —

—

И я имел одно — могилу! —...

Байрон широко вводил в свои стихи древний термин Солим, под которым подразумевался Иерусалим: «Разрушен храм; Солима трон поруган...»; «И хоть плачет Солим за меня, / Не смущайся, будь твердый судья...»; «Как враг разъяренный, по стогнам Солима...». Лермонтов ввел этот термин в русскую поэзию в своих ранних «Еврейских мелодиях» и в знаменитой «Ветке Палестины»:

Когда листы твои сплетали

Солима бедные сыны...

«Еврейскую мелодию»:

Плачь, Израиль! о, плачь! — твой Солим опустел!...

Начуже в раздольи печально житьё...

«Неразлучный с Байроном», Лермонтов мог проникнуться горячей симпатией английского поэта к народу, лишенному в то время равноправия даже в «либеральной» Англии. Знакомый с биографией творца «Корсара», Лермонтов мог знать, что Байрон выступил защитником еврейства в своей знаменитой речи 1812 г. в палате лордов и что в творчестве своем он постоянно отмечал непоколебимую стойкость евреев в их тяжких несчастиях. Все это могло оказать свое воздействие на создание первых трагических образов Лермонтова, в которых не перестает звучать, как и у Байрона, сквозь поэтическую защиту древнего народа тревога за его современную участь.

Между тем изучение лермонтовского байронизма в «Испанцах» ограничивалось до сих пор текстуальным сопоставлением «Еврейских мелодий» двух поэтов. В поисках источников трагедии внимание исследователей направлялось здесь преимущественно в сторону старинной драматургии и отчасти романа.

«Испанцев» были названы также «Разбойники», «Коварство и любовь» и «Дон Карлос» Шиллера, «Айвенго» Вальтер-Скотта, «Тартюф» Мольера, «Эрнани» Виктора Гюго85. В пьесе готовы были видеть «пеструю мозаику заимствований из выдающихся западно-европейских образцов». Но общественная среда, в которой зародилась и создавалась первая драматическая поэма Лермонтова, еще не была принята во внимание его исследователями. Между тем драма шестнадцатилетнего поэта была тесно связана с современной жизнью и уже являлась в своеобразном плане романтической трагедии живым отголоском на борьбу и жестокую неправду окружавшей его среды.

Лермонтов был восьмилетним мальчиком, когда возникло знаменитое в свое время «ритуальное» дело об убийстве в городе Велиже Витебской губернии «малолетнего Федора Иванова». Но он был уже автором «Измаил-бея», «Хаджи Абрека», «Вадима» и четвертой редакции «Демона», когда этот процесс, наконец, завершился — через двенадцать лет после своего возникновения — в январе 1835 г. полным оправданием всех обвиненных. Не все из них, правда, дождались такой полной реабилитации от взведенных на них обвинений, не все дожили до этого последнего и окончательного решения Государственного совета — несколько арестованных умерло в тюрьме. Но и остальные, дождавшиеся освобождения после долгих лет заточения, вышли на свободу непоправимо надломленными пережитой трагедией.

Напомним основные моменты этого громкого в свое время дела. Оно возникло весной 1823 г., когда произошла обычная в таких случаях инсценировка ритуального убийства: малолетний сын велижского солдата был найден за городом без признаков жизни, «чем-то в нескольких местах пронзенным». Последовали гадания какой-то пьяной и распутной нищенки Марьи Терентьевой и «больной девки» Еремеевой, вполне совпавшие с заявлениями тетки убитого — местной мещанки, что «по всем замечаниям в пронзении племянника доказывается, что загублен евреями». Этого было достаточно, чтобы следственные власти предали суду несколько еврейских семейств — Аронсонов, Берлинов и Цетлинов. Несмотря на грубое нарушение следственных правил и полное отсутствие правовых гарантий, беззащитные евреи были все же освобождены поветовым судом от взыскания, но двое из них оставлены при этом в «сильном подозрении», а остальные «в сомнении». Витебский главный суд, куда перешло дело, постановил освободить евреев «от всякого подозрения», а Марью Терентьеву «за ворожбу и блудное житье» приговорить к церковному покаянию. Дело было прекращено.

Но осенью 1825 г. Александр I, совершая свое последнее путешествие, проезжал через Велиж и на жалобу «вдовы-солдатки» Терентьевой, обвинявшей евреев в умерщвлении ее сына, приказал произвести строжайшее расследование. В дело вступили ставленник Аракчеева, белорусский генерал-губернатор Хованский, чиновник по особым поручениям при генерал-губернаторе Страхов («злой гений велижской драмы, веривший в кровавый миф») и несколько позже флигель-адъютант полковник П. Шкурин. Все они были настроены против евреев. Началась жестокая антисемитская агитация с помощью сапожника Азадкевича, священника Петрашкевича и учителя Петрицы. Обвинение чудовищно разрасталось, начинались ссылки на старинные аналогичные процессы, всевозможные несуществующие еврейские книги о кровопролитии, последовало возбуждение новых доносов и ложных показаний, полных противоречий и явной бессмыслицы. Из частного обвинения нескольких велижских евреев дело принимало официальный характер осуждения целого народа, учение которого якобы требует «невинной крови». Чтобы лишить велижских подсудимых всякой возможности защищаться, Страхов и кн. Хованский выступили с «всеподданнейшим докладом», пытающимся доказать, что обвинение в ритуальных преступлениях может быть предъявлено евреям и что велижское событие представляет собой «преступление, содеянное евреями по требованию их религии».

Такие религиозно-националистические тенденции придавали велижскому делу особенную остроту и сообщали открывшейся травле еврейства исключительную напряженность. В 1823 г., когда возникло это мрачное дело, еще «не прошло пятидесяти лет, как, по первому разделу Польши, город Велиж из-под польского владычества перешел к России. Воинствующий католицизм еще не успел здесь окончательно сдать своих позиций, православное благочестие (по официальной тогдашней терминологии), несмотря на то, — а, может быть, и вследствие того, — что насаждалось очень твердой рукой, не успело еще завладеть сердцами только-что присоединенного христианского населения. Очень слабо выдерживавшая эту двустороннюю атаку, уния, которую поголовно исповедывали все почти так называемые „коренные“ местные жители, делала последние отчаянные попытки к самообороне, главным образом, в сторону официального православия, постепенно, однако, сглаживая последние грани, отделявшие ее от Рима. От острого столкновения этих враждующих сил неизбежно должна была родиться искра. И, упав на благодарную, хорошо разработанную почву вековой злобы и ненависти к тем, которые стояли совершенно в стороне от всего этого спора и менее всего заинтересованы были в его исходе, искра эта очень скоро разгорелась в яркое кровавое зарево. Евреи были первыми брошены на тот костер, которым побежденные вздумали задержать наступление победителя... Но и побеждавшие, и побежденные делали одну и ту же работу: с одинаковой ревностью и те и другие подбрасывали в огонь все то, что могло бы давать ему новую пищу, что должно было разжечь его во всееврейское пожарище.

Каждый давал то, что мог. Воинствующий католицизм принес сюда свой тонкий политический расчет, уния отдала сюда накопленный за два столетия в темных народных массах невежественный и злобный фанатизм измученного, полуголодного „быдла“; официальная, ложно понятая в административных низах пропаганда господствующего „благочестия“ выгрузила тут весь несложный багаж своего полицейски-крепостнического правосознания. И двенадцать лет кровавый отблеск зажженного соединенными усилиями пожарища озарял ярким пламенем перед лицом всего мира всю глубину еврейского бесправия, всю безнадежность борьбы с прочно въевшимся в сознание широких масс бездушным кровавым призраком»86.

„ИСПАНЦАМ“

Рисунок Ю. Оболенской, 1939 г.

Литературный музей, Москва

Такая подлинно историческая трагедия разыгрывалась в маленьком провинциальном городке Российской империи в 20-х годах прошлого столетия. Различные этапы «велижской драмы», как ее называли впоследствии, живо занимали общественное окружение Лермонтова. Известие о процессе нашло широкий отклик в губернских бюрократических сферах, а когда аналогичные дела возникли тогда же в Гродно и Вильне, — «известие о том, что евреи привлечены к ответу, быстро распространилось в народной массе». Велижский процесс вызвал интерес и за границей. Официальная записка об этом деле была переведена на еврейский язык и впоследствии издана в Лейпциге87. Наконец, по участию в рассмотрении этого сложнейшего дела некоторых знакомых и родственников Лермонтова можно заключить, что юноше-поэту оно было хорошо знакомо.

«Записках», что в конце января 1829 г. дядя ее, Николай Сергеевич Беклешов, был командирован в Витебскую губернию «производить следствие об убиении жидами христианского ребенка»88. Николай Сергеевич Беклешов, служивший в кавалергардах, был с 1819 г. мужем Марьи Васильевны Сушковой (родной тетки «лермонтовской» Екатерины Александровны Сушковой). Он пользовался уважением и доверием товарищей и общества — кавалергарды избрали его полковым казначеем; в 20-х годах он был уездным предводителем дворянства, в 40-х годах — губернским. У него было довольно почетное военное прошлое — он совершил в 1813 г. поход в Париж и участвовал в сражениях под Кульмом и Фершампенуазом. В 1830 г. он внес крупное пожертвование в фонд «богоугодных заведений»89. Это был, по характеристике его племянницы, «человек до невероятности застенчивый и неразговорчивый», отличавшийся большой добротой и совершенной бесхарактерностью. Этим в значительной степени объясняется и его позиция в велижском деле. Он вступил в процесс уже на шестом году следствия. К этому времени безобразия и полный произвол следователей вызвали «высочайшее» повеление командировать в Велиж надежного чиновника для проверки действий следственной комиссии; министр юстиции остановил свой выбор на статском советнике Н. С. Беклешове как на одном из наиболее культурных и порядочных чиновников. «И именно благодаря присутствию Беклешова, надо думать, в протокол стали заноситься заявления евреев, бросавшие тень на действия комиссии»90. Впрочем, судя по материалам дела, Беклешов, по своей бесхарактерности, вскоре стал послушным орудием в руках Хованского. Во всяком случае это был один из главных следователей процесса, и все обстоятельства этого громкого дела были, несомненно, хорошо известны членам его семьи.

Вскоре — в сентябре 1829 г. — и сама Екатерина Александровна Сушкова, в то время семнадцатилетняя девица, отправилась со своей теткой и воспитательницей Марьей Васильевной Беклешовой в Велиж, где они пробыли до конца декабря. Это был как раз момент высшего напряжения процесса. 5 августа 1829 г. начальник императорского штаба извещал Хованского об опасении своего шефа, «что комиссия, увлеченная своим усердием и некоторым предубеждением против евреев, действует пристрастно и длит без пользы дело». Хованскому предлагалось представить свое мнение «о причинах, кои он имеет полагать, что преступление, евреям приписываемое, действительно учинено». 2 октября 1829 г. Хованский отправил «на высочайшее имя» обширную записку, составленную, по его поручению, Н. Беклешовым. Несколько десятков оговоренных евреев в это время томилось уже четвертый год в велижском остроге.

«Запискам». «Тетка <М. В. Беклешова>, взяв меня с собою в Велиж, имела в виду жениха, флигель-адъютанта Шкурина. Он вместе с дядей <Н. С. Беклешовым> производил следствие над жидами. Как на зло Шкурин влюбился в меня, а мне он очень, очень не понравился, но в Велиже он был единственный порядочный кавалер, и я очень благосклонно с ним разговаривала» и пр. Независимо от мотивов, воздадим должное чутью девушки, которой так не понравился петербургский карьерист, всячески пытавшийся доказать мнимые преступления евреев.

Другим поклонником Сушковой был князь А. Друцкой-Соколинский, исправник велижского нижнего земского суда, также близко осведомленный во всех обстоятельствах дела (он принимал ближайшее участие в расследовании ритуального убийства). Вне всякого сомнения, молодую девицу интересовали танцы и цветы несравненно больше «следствия над жидами». Но также несомненно, что она постоянно слышала об этом деле от всех окружающих, а при своем уме, впечатлительности, начитанности и даже оказавшихся впоследствии литературных способностях не могла вполне безразлично отнестись к этому жестокому делу.

Через три-четыре месяца после отъезда из Велижа Е. А. Сушкова познакомилась с Лермонтовым. Дядя ее, Беклешов, продолжал в это время следствие в Велиже, куда снова отправилась и тетка Марья Васильевна, оставив свою воспитанницу на попечении московской сестры. Дело о «ритуальном» убийстве продолжало оставаться главной заботой семьи Беклешовых, естественно возбуждая интерес в среде московских родственников, т. е. Прасковьи Васильевны Сушковой и ее близких знакомых — Верещагиных, Столыпиных и Арсеньевых.

Бабушка Лермонтова, Е. А. Арсеньева, находилась в ближайшем свойстве с видным государственным деятелем александровского времени — адмиралом Н. С. Мордвиновым, который сыграл важнейшую роль в разоблачении велижской инсценировки. Родной брат Е. А. Арсеньевой, обер-прокурор сената А. А. Столыпин (скончавшийся в 1825 г.), был женат на дочери Н. С. Мордвинова Вере Николаевне, которой посвящено стихотворение Рылеева «Не отравляй души тоскою»; оно заканчивалось хвалебным афоризмом, обращенным к молодому поколению семьи: «знайте: им отец Столыпин, дед Мордвинов». Учившийся в Англии, Н. С. Мордвинов был последователем Адама Смита и Бентама, сторонником политического либерализма, единомышленником Сперанского; несмотря на отсталость его взглядов на крестьянский вопрос, он пользовался широкой популярностью в передовых кругах дворянского общества за смелость и прямоту своих высказываний; в верховном суде над декабристами единственный голос против смертной казни был подан Мордвиновым; в политической атмосфере 1826 г. такое поведение свидетельствует об исключительном мужестве и стойкости. Пушкин считал, что «Мордвинов заключает в себе одном всю русскую оппозицию». В стихотворном посвящении этому «новому Долгорукому» Пушкин приветствует его за «мощный труд» и высокую справедливость:

Вдовицы бедный лепт, и дань сибирских руд

В кругах декабристов решено было передать после переворота верховную власть Мордвинову и Сперанскому. Неудивительно, что отдельное издание «Дум», вышедшее в 1825 г., было посвящено Рылеевым этому российскому «Аристиду» и «Цицерону», которому поэт незадолго перед тем посвятил оду «Гражданское мужество» («Кто этот дивный великан...»). Наряду с такими блестящими стихами, прославляющими Мордвинова, следует отметить еще одну малоизвестную похвалу ему. Когда велижские евреи вышли из заточения, они ввели в свою молитву, прославляющую патриархов и пророков, дополнительный стих: «W’gam Mordwinow sochur ltow...» («И да будет Мордвинов помянут к добру»). Эта смиренная похвала может сохраниться среди других почетных званий славного адмирала как память об одном из его самых благородных дел.

Свойственное Мордвинову стремление к справедливости побудило его выступить на защиту велижских евреев, а вместе с ними и всей еврейской нации от ложных кровавых наветов. В противовес высокопоставленным фанатикам, усиленно занимавшимся подтасовкой фактов и фальсифицированием улик и свидетельских показаний, Мордвинов в 1827 г. представил Николаю I записку велижских евреев, обратившихся к нему за помощью и поддержкой. В этой записке излагался весь ход мрачнейшего процесса и сообщалось о таких закулисных фактах, как трагическая смерть в кандалах заключенного подростка, арест которого поражал своим произволом и бессмысленностью. После этого выступления Мордвинова Николай I оказался вынужденным послать одного из своих флигель-адъютантов «для смотрения за порядком следствия», но выбор оказался неудачным, и полковник Шкурин (о котором пишет в своих воспоминаниях Е. А. Сушкова) полностью солидаризировался с чиновными и сановными антисемитами, руководившими до него ходом следствия. Между тем Мордвинов, владевший имением вблизи Велижа и хорошо знавший характер и нравы местных евреев, продолжал настаивать на их полной невиновности, стремясь ввести этот безобразный и преступный процесс в рамки законности.

— в 1834 г., когда дело поступило на рассмотрение в Государственный совет; в качестве председателя департамента гражданских и духовных дел Государственного совета Мордвинов со всей категоричностью заявил, что «евреи пали жертвою заговора, жертвою омраченных предубеждением и ожесточенных фанатизмом следователей с кн. Хованским во главе».

По свидетельству биографа Мордвинова, он «подал в Государственный совет замечательный реферат от департамента гражданских дел, составленный им самим, по делу о велижских евреях, обвиненных в умерщвлении христианских детей... Мордвинов не допускает даже мысли о возможности подобного преступления, а происхождение самого обвинения он объясняет отчасти корыстною целью, отчасти религиозным фанатизмом. В заключение же своего мнения он ходатайствует не только об освобождении подсудимых, но даже о вознаграждении их, как потерпевших убытки, а доносительниц предлагает сослать в Сибирь, чтобы устранить таким образом на будущее время самую возможность подобных обвинений»91.

«При настоящем состоянии просвещения, — писал в своей записке Мордвинов, — дело сие не долженствовало бы входить в круг предметов судебного рассмотрения, но как по оному подвергнуты тюремному заключению 42 человека евреев разного пола и возраста, а притом оное является в таком свойстве, в каком подобных не представляет и древняя судебная практика, то гражданский департамент вменил себе в обязанность рассмотреть все обстоятельства оного с подробностью и полным вниманием, дабы таким образом положить конец предубеждению, наносящему укоризну просвещенному веку»92.

Приведя целый ряд обстоятельств, рисовавших действительную картину навета, Мордвинов пришел к твердому заключению, что «обвинение евреев в ужасных преступлениях имело источником злобу и предубеждение и было ведено под каким-то сильным влиянием, во всех движениях дела обнаруживающимся».

«древнее против евреев предубеждение решительно уже признается достоверным и принимается в основу всего мнения»93. Государственный совет постановил: «евреев-подсудимых от суда и следствия освободить; доносчиц-христианок — крестьянку Терентьеву, солдатку Максимову и шляхтянку Козловскую — сослать в Сибирь на поселение». Так как общее собрание отвергло постановление департамента гражданских и духовных дел о вознаграждении невинно томившихся в темнице евреев, то Мордвинов внес в протокол особое заявление, в котором доказывал, что «правительство, карающее виновных, обязано вознаграждать невинных»94.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К „ИСПАНЦАМ“

Собственность художника, Ленинград

Роль и позиция Мордвинова в велижском процессе, определившиеся уже в 1827 г., были хорошо известны в кругах тогдашнего общества и не могли не вызывать особого интереса в ближайшей родственной среде, к которой принадлежали Е. А. Столыпина и Е. А. Арсеньева.

«Николай Семенович Мордвинов, воспетый русскими поэтами, был для Лермонтова просто „дедушкой Мордвиновым“. Столыпины его любили и уважали. А Елизавета Алексеевна всякий раз, когда бывала в Петербурге, по-домашнему навещала старого графа и очень дорожила этой родственной связью. Через Мордвинова впоследствии хлопотала она о Лермонтове, когда за стихи на смерть Пушкина он был выслан на Кавказ. (Н. С. Мордвинова неоднократно упоминает Е. А. Арсеньева в письмах ее к П. А. Крюковой за 1834—1837 годы.)»95.

Летом 1830 г. Екатерина Александровна Сушкова постоянно посещала подмосковное имение Е. Столыпиной Середниково, где гостила с внуком Мишелем Елизавета Алексеевна Арсеньева (невестка хозяйки). В эту среду, где дело о велижских евреях могло привлекать особое внимание по участию в нем близкого родственника Мордвинова, через Е. А. Сушкову, естественно, проникали последние известия о ходе процесса, который в это время задерживал в Велиже ее воспитателей Беклешовых.

«Испанцы»96. Тогда же были написаны Лермонтовым замечательные строфы, смысл которых раскрывается лишь на фоне подлинных событий эпохи:

Плачь! плачь! Израиля народ,

Ты потерял звезду свою;

Она вторично не взойдет —

По крайней мере есть один,

Который все с ней потерял;

Без дум, без чувств среди долин

Он тень следов ее искал!..

́ именно знал Лермонтов из велижского следствия, какие факты и обстоятельства этого сложного процесса дошли до его сведения, какое освещение они получили в толках его ближайшего окружения. Но мы не сомневаемся в том, что чуткому сознанию начинающего поэта здесь впервые во всей глубине раскрылся тот мир ужасающих страданий, в какой были ввергнуты ни в чем не повинные люди, и что именно эта бесчеловечная жестокость, официально осуществлявшаяся в николаевской России, пробудила в шестнадцатилетнем Лермонтове то чувство высшей справедливости, которое с такой юной горячностью и силой протеста сказалось в его первой трагедии.

Нам остается поэтому наметить главное направление и обрисовать руководящих деятелей велижского процесса, чтобы лучше понять основные темы и центральных героев «Испанцев». Здесь важны не отдельные соответствия или частные совпадения старинного следствия с драматической поэмой, а та общая атмосфера мук и скорби, организованной неправды и всенародной обреченности, которая раскрылась в русской действительности той поры и могла сообщить тон глубокой безнадежности первой трагедии Лермонтова.

С одной стороны, жестокое беззаконие всевластных и безответственных чиновников, с другой — невиданная мука и героическая стойкость безвинных жертв этой смертельной травли. «Велижские евреи пали жертвою заговора, — сообщает в своем исследовании об этом деле Ю. Гессен. — Над трупом несчастного ребенка составился молчаливый союз врагов евреев. До нас дошли лишь несколько имен, но и по ним видно, как суеверие, жестокость и злоба сплотили воедино людей разнообразного служебного положения, различных общественных классов» — от пьяного сапожника до генерал-губернатора трех губерний97.

Душой же этого сплоченного заговора был ближайший сотрудник кн. Хованского, Страхов. Именно он подвергал евреев, по словам старинного судопроизводства, «разным истязаниям и угнетениям». Так, в ночь с 18 на 19 ноября 1826 г. прохожие слышали доносившиеся из дома следователя «чрезвычайные вопли и ужасные стоны»; оставшиеся на свободе родственники арестованных решились обратиться с жалобой в сенат. Как выяснилось вскоре, «Страхов противозаконно заковал в кандалы евреев сейчас же по взятии их под стражу», не сделав исключения даже для тяжело больных; одного из больных он «содержал в самом изнурительном месте, а сначала и в кандалах, от чего тот лишился жизни». Согласно записке, поданной евреями Мордвинову, «жертвы невинные томятся в оковах и даже так, что не только в жесточайших своих болезнях, но и последние минуты своей жизни не имеют от оных освобождения; один ужас и отчаяние остались им в удел и мучительные пытки владеют их сердцами. Сострадание не имеет места в сердце ожесточенного следователя, он неумолим и человечество перед ним — ничто».

Некоторые факты, приведенные в записке, указывают на возмутительные насилия, чинимые Страховым над арестованными женщинами: «несколько времени он содержит в своей комнате молодую, отвлеченную от мужа евреянку, дочь витебского еврея Зейлика Зейликсона... <состоит> ее стражею и никто не известен о приготовленной ей участи».

«Из числа же одержимых болезнью, — повествует далее записка, представленная Мордвинову, — Янкель Гирш Аронсон, бывший во время несчастного происшествия не более 13 или 14 лет отроду, приближался к минутам смерти; просили следователя облегчить наложенные на него оковы, ибо он и без них не был подвижен с места; умоляли его дозволить ему исполнить долг покаяния, неотъемлемый даже и в самых грубых нациях от подсудимых, и допустить по крайней мере родную его мать принять последний вздох измученного ее сына, но никакие убеждения, ни слезы родственников, ни даже самое отчаяние раздираемой прискорбием матери не были сильны тронуть следователя: он ничего не дозволил, велел прогнать с жестокостью мать и родственников, и злополучный Янкель 21 апреля скончался, заключенный в оковах, как изверг природы и убийца жесточайший. Сей самой участи ожидают и другие, чрезвычайною болезнью одержимые».

Невольно вспоминаются негодующие строки из лермонтовской драмы:

И люди заставляют демонов краснеть

Коварством и любовью к злу!..

«нет креста на шее бедняка», он обречен на погибель.

Но такая обреченность не могла поколебать решимости велижских подсудимых не принять на себя вины даже для спасения жизни. Так, один из них — Ицка Нахимовский, измученный пребыванием в тюрьме, разоренный, с совершенно расшатанным здоровьем, говорил на допросе грозному Шкурину, что у него, Нахимовского, остались три вещи в полном здравии — память, язык и душа: «память его будет помнить, язык будет говорить, душа чувствовать правду о пережитых обидах и мучениях», ибо эта правда послужит спасению множества людей — быть может, всего его народа.

Такую же полную достоинства и благородства позицию занял и другой арестованный — бедный «меламед» Хаим Хрипун; согласно его показанию, «он просит бога, чтоб Марья Терентьева <главная «обвинительница» евреев> была жива, ибо настанет время, когда она скажет правду»; пока же он готов итти на виселицу, но никогда не признает правильности показаний Терентьевой, «как и все без изъятия живущие в разных государствах евреи», предпочитающие смерть подтверждению ложного навета на их народ. О себе он не беспокоится, острога не боится, принимает в жизни одинаково и хорошее и худое, и единственно, что его беспокоит, это его недостаточное знание русского языка, которое может помешать комиссии правильно записывать его показания и тем служить раскрытию правды.

По свидетельству историка велижского дела, «почти все обвиняемые проявили во время мучительного процесса героическое самообладание, особливо Славка Берлин, достойная быть увековеченной рукою художника»98. «Гордая, властная, непоколебимая, она и в тюрьме сохранила в себе все черты своей чисто библейской красоты. Тюрьма у нее отняла все. Один за другим умерли и были „выкинуты, как падаль“, ее ближайшие родственники. Муж, жена сына, муж дочери, — все они ушли в лучший мир, предоставив ей одной все ужасы темницы. Далеко от нее сидел закованный в кандалы ее единственный сын Гирш. Из братьев не спасся никто. А между тем какая-то невидимая внутренняя мощь одухотворяла ее и тогда, когда неизвестные ей темные пьяные бабы в лицо называли ее своей соучастницей в ужаснейшем по своей обстановке убийстве невинного младенца, и тогда, когда Страхов грубым прикосновением рук „вразумлял“ ее, как стоять перед комиссией, и тогда, когда генерал-губернатор Хованский останавливался у двери ее камеры... ее в ее камеру»99.

Такова была обстановка велижского дела. В одиночных камерах неповинные люди гибли в кандалах или замыкались от грубых оскорблений в свою молчаливую скорбь. А где-то рядом, в залах дворянского собрания, гремела музыка и сановные следователи развлекались от докучного «следствия над жидами» модными танцами с приезжими девицами.

Одной из них вскоре пришлось познакомиться с Лермонтовым и даже внушить ему первое сильное чувство. Одновременно с любовными элегиями, обращенными к Кате Сушковой, Лермонтов начал писать и своих «Испанцев».

«...я, испанский дворянин, могу тебя суду предать»; «...?.. — Верно уж жидовка...»; «Бродяга... плут, найденыш!..»; «Итак смирись, жидовское отродье, / Чтоб я тебя из жалости простил!..» — так обращается знатный гидальго дон Алварец с молодым Фернандо, чуя в нем представителя еврейского народа. По словам доминиканца, «жид все равно, что еретик», а еретиков «лишают жизни и повергают в прах...». Неудивительно, что старик Моисей умоляет юношу Фернандо: «Спаси меня от инквизиции...». И на слова Фернандо: «я хочу тебя спасти», Моисей восклицает: «Клянусь Иерусалимом, что он не христианин».

ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВ К „ИСПАНЦАМ“

Акварель Р. Фалька, 1940 г.

Девушка Ноэми говорит о счастье, несправедливо отнятом у евреев, словно они «не люди»; их гонители превозносят кротость и любовь к ближним только для того, «чтоб в гибель повергать друг друга...». Они забывают о великом начале равенства людей: «И их пророк рожден в Ерусалиме», подлинная человечность — в среде презренных и гонимых. Когда воспитанник испанских аристократов Фернандо кидается свершать страшный акт мести («О! как я отомщу...»), Моисей умоляет «бога Израиля» хранить юношу от преступления. В заключение трагедии происходит глубоко знаменательный диалог между старой прислужницей Сарой и одним из испанцев у дома Алвареца:

|

Испанец |

Жидовка умереть одна не может? — |

|

Сара. |

По крайней мере человека — ты же камень! |

Другой лейтмотив трагедии — характерная тема жестокого расследования и беззаконного суда. В отчаянном возгласе Фернандо: «Где суд в Испании? Есть сборище разбойников!..»; в его горьком недоумении: «как странно: — без пытки спрашивает он меня!..»; в безнадежном стоне несчастной Ноэми: «Закон — тиран!» — как бы слышатся прямые отголоски чудовищной велижской юстиции.

«Испанцев»: это рассказ Соррини об одной романтической истории в Мадриде, взошедшей на рассмотрение «инквизиции святой»:

...Но так как бедный сей испанец

Служил при инквизиции писцом,

То в дело все вошли по праву мщенья:

Преступницу наказывали долго,

—

И наконец замучили до смерти!

(Все содрогаются.)

Самую сущность этого беспримерного суда выражает главный инквизитор в сцене ареста Фернандо:

Ты на костре пылающем увидишь,

И ту же неразрывность суда, пытки и казни отмечают люди из толпы на улицах Кастилии:

Он в город приведен сегодня, взят

В тюрьму; уж суд над ним окончен;

Костер стоит готов — я видел сам;

Когда какой-нибудь монах обижен; —

Сейчас сожгут, хотя не виноват...

Можно полагать, что действия следователей, предпринимавших в глуши Витебской губернии сложнейшую организацию грубых подлогов, ложных доносов и бесчеловечных оговоров, нашли художественное отражение в сцене сговора Соррини с доминиканцем:

Я напишу, как ты мне говорил,

в суд с убийственной бумагой!

Замечательна и заключительная сцена четвертого действия:

Доминиканец

Донос готов!

(подписывает)

Я подписал!

Доминиканец

И я!..

Следует обсуждение выбора мучительнейшей казни: костер, четвертование, расплавленный свинец в горло?

Пойдем!

И с помощью святого Доминика

Еретика без жизни в прах повергнем!

(Уходят в радости.)

— воинствующий католицизм, объявляющий непримиримую войну еврейству. События, разыгравшиеся в Велиже, могли дать достаточно богатый материал для разработки этой темы. Борьба за отторжение униатов от католицизма заставляла духовенство обоих этих исповеданий заботиться об усилении своего авторитета в народе любыми средствами. «Путь религиозного воздействия на массы посредством возбуждения ритуальных процессов против евреев — это был путь старый, испытанный и дававший очень хорошие результаты. И было бы странно, если бы в поисках за средствами к созданию в массах известного настроения, частные ревнители унии упустили из виду и этот случай... Весною 1823 года Святодухов униатский собор <в Велиже> был закончен постройкой и освящен, и тогда же был в Гуторовом Крыже случайно найден труп младенца»100. Начался ритуальный процесс, приведший вскоре к закрытию еврейских школ в Велиже, развернувший широкую антисемитскую пропаганду католического и униатского духовенства.

МАКЕТ ДЕКОРАЦИИ К „ИСПАНЦАМ“

Художник Р. Фальк, 1940 г.

Влияние католичества разнообразно сказывалось на ходе процесса. В нем фигурировал польский памфлет «Злость жидовская», написанный ксендзом Гауденцием Пикульским в 1760 г. Из судебных архивов были извлечены акты старинного «ритуального» дела — ленчицкого процесса 1639 г. Судебное следствие николаевской эпохи обратилось к истории преследований евреев в XVII в. (т. е. в эпоху, близкую ко времени действия «Испанцев» Лермонтова). Ленчицкое ритуальное дело было организовано местными монахами-бернардинцами в целях привлечения внимания верующих к новым «святыням» — костелу и монастырю, основанным в Ленчице в 1632 г. После четвертования двух оговоренных евреев, отрицавших под жестокой пыткой свою вину, отцы-бернардинцы поместили «мощи замученного ребенка» в ризнице костела.

изображающую, как евреи выцеживают кровь из тела замученного ребенка; выполняя заказ, живописец придал одному из изображенных лиц сходство с известным в Ленчицах евреем. «Картина эта, будившая в народе ненависть к евреям, была помещена бернардинскими монахами на фасаде их церкви. По жалобе евреев русские власти предписали ее снять. Но в следующем году Орловский написал такую же картину в увеличенном размере, изобразив на ней в качестве мучителей ребенка ленчицкого раввина и другого ленчицкого еврея». Католическое духовенство изображением раввина заостряло «религиозный» характер своей борьбы с еврейством. «Новая картина также была помещена на фасаде церкви, и когда местные власти пожелали снять ее, духовенство воспротивилось. Видя это столкновение <в марте 1823 г.>, отставной поручик Венцеслав Дунин-Скржино бросился в приходскую церковь и приказал своему лакею ударить в набат, а затем, вернувшись к церкви бернардинов, стал призывать народ заступиться за духовенство. Его возгласы „да здравствует вера“ увлекли сбежавшуюся толпу; она разбушевалась, и власти должны были отступить перед ней». Католические монахи торжествовали победу.

Вот какие странные события, словно вырванные из средневековых хроник, происходили в России 1823 г., где уже творил Пушкин и подрастал Лермонтов.

Когда поэт обратился в 1830 г. к теме борьбы христиан с евреями, он выдвинул на первый план фигуру иезуита, придав ей особенно резкие черты бесчеловечности. Исторические фигуры монахов-бернардинцев, ксендза Паздерского, униатского священника Тарашкевича, киевского митрополита Евгения, ксендза Луковича, каноника Гауденция Пикульского, выступившие такими зловещими тенями в велижском деле, словно возвещают лермонтовские типы «ревностных служителей веры» — служащего при инквизиции итальянца-иезуита патера Соррини и его единомышленника — доминиканца:

Или, что все равно, еретика,

Веселье на лице твоем блистает! —

говорит один из этих «святых служителей божиих» другому. В их образах Лермонтов не перестает вскрывать противоречие их духовного звания с их разнузданными инстинктами. «Старый сластолюбец» Соррини ходит всегда под маской, прикрывая смирением неукротимые вожделения своей алчности и похоти. Под пером Лермонтова его фигура вырастает до огромного обобщения идеи Ватикана и сущности «святейшего престола»:

У нашего отца святого выпросить

Мне шапку кардинала, если я

Явлюсь ее достойным — то есть,

«прямо в папы»...

С католическим духовенством тесно связаны интересы испанского дворянства. Гранд Алварец гордится своим предком, который служил «при инквизиции священной»:

Три тысячи неверных сжег и триста

...

Такими служителями алтаря и престола возмущается Фернандо:

Монаху, можно человека

— — —

И сжечь за слово на костре...

Трудно не расслышать в таких стихах живых отголосков поэта на длившуюся в то время следственную трагедию, трудно не почувствовать отражения подлинной власти князей Хованских и флигель-адъютантов Шкуриных в заносчивой реплике лермонтовского дона Алвареца: «я, испанский дворянин, могу тебя суду предать...».

— испанские или русские, в XVI или в XIX в., в блестящей Кастилии или в убогом Велиже — были одинаково всемогущи над теми, кто не мог, подобно им, «пятнадцать прадедов» назвать. В первую очередь эта неограниченная власть распространялась на еврейское население испанских провинций и российских уездов. Лермонтовский Моисей бежал от инквизиции; он селится, как зверь, в горах, в дикой местности, подальше от испанцев. Стон вековых гонений и отголосок длящейся жестокой травли звучат в возгласе лермонтовского старца:

О Израиль!

Израиль!.. ты скитаться должен в мире,

...

И бог твой от тебя отворотился.

В таких душераздирающих воплях страдания наряду с отголосками тысячелетних жалоб, отозвавшихся и в «Еврейских мелодиях» Байрона, позволительно расслышать ноты, с такой глубиной и силой прозвучавшие в записке велижских евреев Мордвинову или в их показаниях Беклешову.

В последней сцене «Испанцев» с особенной силой звучит мотив героической стойкости одного из осужденных «святой инквизицией» на мученическую смерть:

Вопросы делали — он всё молчал, ни слова

—

Все это в романтической трагедии Лермонтова отзывается исторической современностью. С таким живым чувством справедливости разрабатывает юноша-Лермонтов тему о народе, который, по слову историка, соединяет новый век «с колыбелью рода человеческого». Не станем все же скрывать, что в писаниях Лермонтова можно встретить и другие ноты; их можно расслышать в «Преступнике», в «Сашке», где они являются, видимо, отзвуком мнений той аристократической среды, в которой вращался Лермонтов, той гвардейской школы, в которой он воспитывался; они менее всего соответствуют основному тону мысли и чувств автора «Кинжала» и «Мцыри». Так, юнкерские поэмы не способны ни на мгновение затмить в наших глазах чистоту и прелесть «Ветки Палестины», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Ангела» и других шедевров лермонтовской лирики. Непоколебленной остается в творчестве Лермонтова и страстная защита в его ранней драме древнего народа, обреченного и в новое время на историческую трагедию. Первым героем Лермонтова остается юноша-еврей, сохраняющий среди оскорблений испанских грандов и преследований католических монахов свое героическое мужество и высокое человеческое достоинство.

«Жизнь скучна, когда боренья нет», — пишет Лермонтов в 1831 г., вскоре после окончания «Испанцев», уже предвосхищая руководящий догмат своей зрелой поэтики, навсегда отчеканенный в знаменитых стихах: «Бывало, мерный звук твоих могучих слов / Воспламенял бойца для битвы...». Таким борцом за справедливость, за человеческие права, за угнетенный и оклеветанный народ, против всех тиранов в мундирах и сутанах выступил в своем первом создании этот ранний почитатель Шиллера. Знаменитый эпиграф «Разбойников» — «In tyrannos!» мог бы возвещать и лермонтовские протесты против гнета тайного суда и преступной власти иезуитов и грандов. Эту патетику начинающего Лермонтова зорко почувствовал Белинский, писавший в известном письме к Боткину: «Надо удивляться детским произведениям Лермонтова — его драме, „Боярину Орше“ и т. п. ...Все это детски, но страшно сильно и »101.

Перед таким мощным интеллектом в 1830 г. встала во всем своем объеме и глубине проблема справедливости, и притом не в отношении отдельных людей, а в жизни целых наций, в историческом прошлом и в политической современности.

Велижское дело ставило перед пытливым сознанием и чуткой совестью начинающего поэта не просто уголовный случай, а огромную и мучительную проблему обвинения целого народа в неслыханном изуверстве и бесчеловечности (именно так, как мы видели, формулировал в Государственном совете сущность дела Н. Мордвинов: «общий вековой вопрос...», «древнее против евреев предубеждение...»). В своих «Испанцах» Лермонтов, как бы отвечая на эти вековые обвинения, выступает с оправданием целого народа, изображая его на всем протяжении драмы морально чистым и душевно возвышенным, несмотря на жестокие унижения, каким он подвергается со стороны христианского общества и государства.

Таково было подлинное творческое событие, незаметно совершавшееся в России 1830 г. В момент тяжкого обвинения евреев в диком фанатизме и кровожадности, пока еще длился зловещий процесс и никто не мог предугадать его исхода, молодой поэт обратился к теме еврейского народа, чтобы возвести образы его представителей в трагические типы высокой человечности и подлинной нравственной просветленности. В этом неумирающее значение «Испанцев». Изучение трагедии на конкретном историческом фоне не только углубляет ее смысл, не только проясняет её образы и раскрывает в юном Лермонтове те черты поэта-борца и мыслителя-гуманиста, которые во всей глубине раскрылись в его позднейшем творчестве. Оно показывает всю актуальность трагедии для наших дней, когда фашистские человеконенавистники, воскрешая самые мрачные стороны средневековья, возводят расовую нетерпимость в принцип, оправдывая им свои чудовищные злодеяния. «Испанцы» Лермонтова дороги нам как произведение с исключительной силой разоблачающее расовые теории современных каннибалов и мобилизующее на борьбу с ними.

Но к началу 40-х годов Восток предстает перед Лермонтовым в других аспектах и проблемах: борьба Египта с Турцией, столкновение интересов крупнейших западных государств вокруг путей в Индию, противоречия в мировой политике Англии и России, непосредственное соприкосновение с народами Востока — все это обращает его мысль к текущей международной хронике и с новой силой пробуждает в нем желание «проникнуть в таинства азиатского миросозерцания».

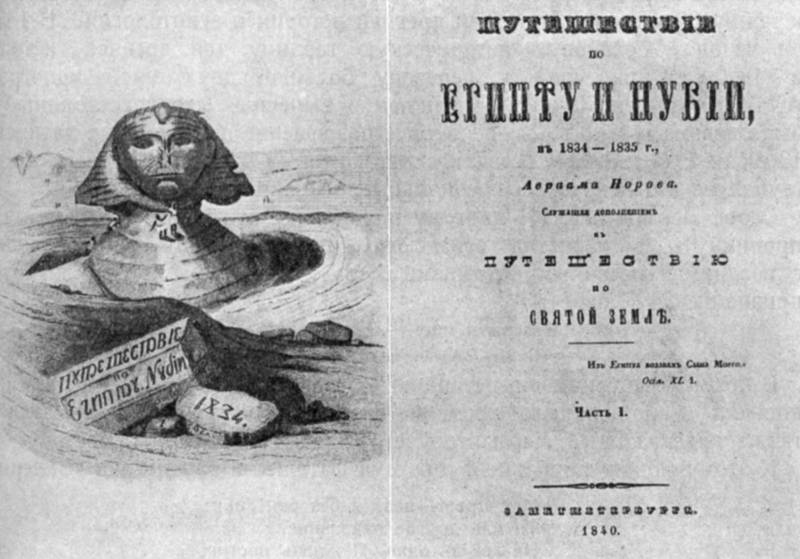

ФРОНТИСПИС И ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ А. НОРОВА „ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕГИПТУ

“, 1840 г.

Примечания

83 «Библиотека для Чтения» 1835, XIII, отд. III, 57—92.

84 é de Chavagneséâtre. — «Mercure de France» 1910, №№ 305, 306.

85 П. , М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество, М., 1891, 60—61; Н. Котляревский—93; Б. , «Испанцы» Лермонтова и «Айвенго» Вальтер-Скотта. — «Филологические Записки» 1915, V—VI, 709—721; М. Яковлев, Лермонтов как драматург, Л. — М., 1924, 80—125.

86 Рывкин, Велижское дело в освещении местных преданий и памятников. — «Пережитое», 1911, III, 60—61.

87 «Anklagen der Juden in Russland wegen Kindermords. Gebrauch von Christenblut und Gotteslästerung», Leipzig, 1846.

88 , Записки, Л., 1928, 89.

89 С. , Сборник биографий кавалергардов, Спб., 1906, 209—210.

90 Гессен

91 В. Иконников

92 «Архив графов Мордвиновых», Спб., 1903, VIII, 478.

93 «Еврейская энциклопедия», V, 397 (статья Ю. Г. «Велижское дело»).

94 «Архив графов Мордвиновых», VIII, 470—471.

95 В. , Семья и детские годы Лермонтова. — «Звезда» 1939, IX, 136. Полностью публикуются во втором полутоме Лермонтовского сборника «Литературного Наследства».

96 Лермонтов, изд. «Academia», III, 555.

97 Ю.

98 «Еврейская энциклопедия», V, 397.

99 М. , цит. соч. — «Пережитое», 95.

100

101 Пыпин, Белинский, Спб., 1903, II, 139.