Глава ІІІ. Космизм М. Ю. Лермонтова

1. Барочный космос М. Ю. Лермонтова

Пространство поэтического мира Лермонтова бесконечно. И если во времени человек сопричастен прошлому и будущему, вечности, то в пространстве его герой сопричастен Вселенной: “Мой дом везде, где есть небесный свод, // Где только слышны звуки песен” (“Мой дом”. 1830). Современные нам идеи ноосферы Вернадского или антропосферы Л. Н. Гумилева абсолютно не исключают такого мироощущения, и в свете современного знания оно предстает как реальный факт, а не поэтический вымысел: “В наше время, — пишет Л. Н. Гумилев, — всем известно, что каждый человек член этноса, этнос же входит в биоценоз своего географического региона, являющегося фрагментом биосферы планеты Земля. Земля, в свою очередь, входит в состав солнечной системы участка Галактики и Метагалактики. Таким образом, мы сопричастны Вселенной, но путем иерархической совместимости макромира с микромиром...” (62, с. 213). Поразительно в стихотворениях Лермонтова поэтическое (но на грани научного) понимание относительности пространственных параметров, угла зрения, под которым дается изображение. В стихотворении “Выхожу один я на дорогу.” (1841) Земля изображается с взаимоисключающих позиций. “Наблюдатель” размещается в определенной точке Земли, и одновременно Земля как бы “наблюдается” из космоса (космонавты отмечали почти фотографическую точность картины “Спит земля в сиянье голубом”). Образ пути не просто проецируется в бесконечность, но, как отмечал А. П. Платонов, эта бесконечность осознается как реальный факт.

В. А. Солоухин в статье “По небу полуночи ангел летел.” (1984) говорит о том, что М. Ю. Лермонтов обладал “удивительным ощущением космоса”: “Я думаю, что он первый в русской (а возможно, в мировой) поэзии посмотрел на землю с космической высоты. До этого смотрели все снизу вверх на облака, на звезды, на комету, на птиц. Никому не приходило на ум взглянуть сверху вниз. Пушкин, правда, взглянул на Кавказ таким образом, но с высоты самого же Кавказа. “Кавказ подо мною. Один в вышине стою над снегами у края стремнины...” Но разве же это высота?

Изгнанник рая пролетал:

Под ним Казбек, как грань алмаза,

Снегами вечными сиял,

И, глубоко внизу чернея,

Вился излучистый Дарьял...

Можно спросить у наших космонавтов: с какой высоты Казбек покажется ограненным алмазным камешком, а Дарьяльское ущелье — трещиной, где поместиться только змее? Космосом веет и от уже упомянутого нами одного из лучших в отечественной лирике стихотворения “Выхожу один я на дорогу...”. Туман, кремнистый путь, пустыня, и звезда с звездою говорит. Почему пустыня? Какая пустыня? Потому что поэт один перед небом, перед звездами, на кремнистом пути. “Спит земля в сиянье голубом...”. Это — не “На холмах Грузии лежит ночная мгла...”, это — не “Луна золотою порошею осыпала даль деревень”, это — не “Чудный месяц плывет над рекою”. Это — спит земля в сиянье голубом!” (183, с. 6).

Это во многом соответствует мировоззрению художников барокко. Г. Вельфлин отмечает в барокко отвращение к ограниченному и определенному и направленное на бесконечность понимание пространства (см.: 47, с. 126). У Лермонтова находим широчайшее оперирование пространственно-временными параметрами. Для него не столь важен строгий порядок и последовательность в изображении пространства, сколько те точки отсчета, тот угол зрения, под которым изображается действительность, отсюда в одной поэтической картине может сосуществовать “желтеющая нива” и “малиновая слива”, “поля” и “цепи синих гор”, “дубовый листок” и “синее море”. В. В. Розанов усмотрел в этом “прототипичность” образов Лермонтова: “... он воссоздавал какие-то вечные типы отношений, универсальные образы; печать случайного и минутного в высшей степени исключена из его поэзии. <.>

Эль Греко. Мученичество святого Маврикия. 1580—1582

Моет желтый Нил

Раскаленные ступени

Царственных могил.

В четырех строчках это не образ, но скорее — идея страны. Названы точки, становясь на которые созерцаешь целое” (161, с. 327).

— художник как бы сознательно опирался на принцип относительности, сформулированный в первой половине XX века. Этот общенаучный принцип имеет и важное лингвистическое значение: существует понятие лингвистической относительности. Это значит, что описываемое зависит от точки зрения наблюдателя и угла зрения, под которым освещается действительность, а также от избранных языковых средств описания, так как язык как материал художественного произведения уже изначально содержателен, кроме того, он имеет смыслы, обусловленные художественной системой. Здравый лингвистический опыт, как правило, конфликтует со сложными преобразованиями природного языка в g художественный. Отсюда некоторые заблуждения, связанные с пониманием произведений.

Иногда М. Ю. Лермонтов прибегал к деформации внешних логических связей между реалиями для того, чтобы опереться на точки, “становясь на которые созерцаешь целое”. Реально показать все в художественном тексте невозможно, на это указывал еще В. фон Гумбольдт: художнику надо привести нас в такое состояние, в котором мы увидели бы все, собрать наше собственное “я” в одну точку и перенести его во внешний предмет, то есть быть объективным, хотя при этом и оставаться художником, и тогда перед нами встанет целый мир. При этом сам текст должен обладать единством и целостностью, репрезентирующей целостность мира.

Такой феномен мы видим в стихотворении М. Ю. Лермонтова “Когда волнуется желтеющая нива...” (1837). Его анализ в наибольшей степени может продемонстрировать характер поэтического мышления М. Ю. Лермонтова, оперирующего, сознательно или бессознательно, принципом относительности для создания вселенских масштабов своего ощущения масштабов земли и вселенной и присутствия Бога в небесах.

Интересно обратить внимание на заблуждения, связанные с языковой относительностью, которые имеют определенную ценность, если, конечно, они искренни и не являются социально деформированными. Известен, например, парадокс прочтения стихотворения М. Ю. Лермонтова “Когда волнуется желтеющая нива...”. Г. И. Успенский прочитал его буквально и отверг лермонтовский способ мышления. “Тут, ради экстренного случая, — писал он, — перемешаны и климаты и времена года, и все так произвольно выбрано, что невольно рождается сомнение в искренности поэта. И то думается, вникая в его произведение, увидал ли бы он Бога в небесах и разошлись бы его морщины и т. д., если бы природа предстала бы перед ним не в виде каких-то отборных фруктов, при особенном освещении, а в более обыкновенном и простом виде?” (цит. по: 231, с. 52). Вывод Г. И. Успенского весьма категоричен: “В конце концов вы видите, что поэт — случайный знакомец природы, что у него нет с ней кровной связи, иначе бы не стал выбирать из нее отборные фрукты да приукрашивать их и размещать по собственному усмотрению” (там же).

Интересно, что даже такой тонкий исследователь, как Б. М. Эйхенбаум, относил это стихотворение к “ослабленным”: “В них нет (речь идет об “Ангеле”, “Ветке Палестины” и др. — К. Ш., Д. П.) этой скульптурной судорожности, они кажутся живыми, но зато вместо крови в них течет какая-то лимфатическая жидкость — и жизнь их призрачна” (там же, с. 53).

“в таком смешении не художественная ошибка Лермонтова, а проявление его метода, в данном случае направленного к широкому обобщению... Такой принцип отбора и акцентировки характерен не только для индивидуального стиля Лермонтова с обязательным для него преобладанием творческой личности над предметом, но для идеи романтизма вообще” (там же).

В относительно замкнутом языковом пространстве произведения возникает качественно новое, гармоническое соотношение между элементами — гармоническое целое. Гумбольдт справедливо отмечал, что поэту, жизнь которого столь богата различными отношениями, “оказывается достаточным лишь несколько развить случайно воспринятый материал и несколько индивидуализировать намеченные фигуры. Тогда он на каждом шагу будет натыкаться на такие жилы, которые можно сделать важными для духа, и постепенно может исчерпать всю массу предметов, которые предстают и раскрываются его взгляду” (там же). Чтобы войти в поэтический мир художника, мы должны определить те гармонические законы, которые царят в данном произведении как едином и целом языковом явлении, которое обладает качественно новым характером релятивности. Рассмотрим стихотворение “Когда волнуется желтеющая нива...”

Когда волнуется желтеющая нива,

И свежий лес шумит при звуке ветерка,

И прячется в саду малиновая слива

Когда росой обрызганный душистой,

Румяным вечером иль утра в час златой,

Из-под куста мне ландыш серебристый

Приветливо кивает головой;

И, погружая мысль в какой-то смутный сон,

Лепечет мне таинственную сагу

Про мирный край, откуда мчится он, —

Тогда смиряется души моей тревога,

—

И счастье я могу постигнуть на земле,

И в небесах я вижу Бога...

1837

Внешнее строение стихотворения — период — позволяет предполагать, что оно построено по принципу золотого сечения. Обратим внимание на то, что период, который лежит в основе строения и гармонической организации стихотворения, с единообразным началом каждого катрена, четким и строгим замыканием и повторами в каждом стихе, — невольная актуализация риторической природы барочного поэтического текста с его опорой на риторические фигуры и наиболее значимые культурные схемы.

Соотношение катренов — 1/3. Всего их четыре. В каждом катрене по 4 стиха. Соотношение когда — тогда — в целом, тоже дает цифру 4, в стихотворении упоминаются времена года, а их всего тоже 4 и т. д.

землю, универсальность, полноту, испытания, опыт (4 времени года, 4 страны света, 4 стихии (земля, воздух, огонь, вода), 4 реки в саду Эдемском и т. д.). По наблюдениям В. Н. Топорова, “. в отличие от динамической целостности, символизируемой триадой, число 4 прообразует статическую целостность, идеально устойчивую структуру. Из этой особенности вытекает использование числа 4 в мифах о сотворении Вселенной” (там же, с. 54).

Итак, внешняя установка стихотворения — полнота описания. Как реализуется она внутренне? Каждый катрен построен на излюбленном Лермонтовым противопоставлении двустиший с обобщенным и конкретным описанием. Обобщенность и конкретность взаимообусловлены и представляют собой отношение дополнительности. Его можно сформулировать так: если закономерность верно выявлена в большем, она повторяется и в малом, и наоборот. Кроме того, обобщенность и конкретность способствуют полноте описания и художественной убедительности поэтического пейзажа, т. к. конкретное всегда как бы визуально и очень подробно Лермонтовым воспринимается (“рассматривается”), обобщенность обычно вытекает из этой конкретности, дополняет ее, и наоборот.

Каждый катрен представляет собой относительно законченное предложение с актуализированным временным (когда... тогда) и условным значением. Повторяющийся союз снимает сиюминутную временную актуальность и делает его конкретным временным показателем и обобщенным одновременно.

Первый катрен вводит нас во временную стихию лета через динамичные глаголы “волнуется”, “желтеющая”, “шумит” и т. д. Пространственная широта — “нива”, “лес” — сочетается с предельной конкретностью — “слива”, “тень... листка”. Явления разнородны: “нива” — “лес” — “сад”. Такую картину чрезвычайно сложно охватить взором, ее можно охватить только мысленно. Мысль художника предельно строга и сконцентрированна, но она не подавляет здесь чувств, дополняющих то, что невозможно охватить только разумом. Эмоциональный тон стихотворению задают эпитеты. Это эпитеты восприятия — по преимуществу зрительного, отсюда их живописность. Лермонтов-художник использует здесь и чистые тона и полутона; на чистых цветовых отношениях построены эпитеты “малиновая”, “зеленый”; как полутон дано процессуальное отглагольное прилагательное желтеющая.

“Свежий” и “сладостная” — это эпитеты восприятия и принятия того, что несет природа. В первом катрене есть слово, устанавливающее самый непосредственный контакт природы и человека — “прячется”. Этот антропоморфизм с наибольшей полнотой отражает взаимодействие и точку зрения лирического героя.

— осень и погружает нас в чарующую атмосферу весны. Этот катрен по отношению к предыдущему воспринимается как частное к общему. Изящный этюд посвящен изображению одного весеннего цветка — ландыша; пространственные характеристики здесь предельно конкретны, зато временные построены на дополнительных соотношениях — вечер — утро, дающих широкую и одновременно конкретную (“утра в час златой”) картину. Здесь мы встретим эпитет обоняния “душистый”; визуальное восприятие черезвы- чайно конкретно — “росой обрызганный”, “ландыш серебристый”; цветовые эпитеты “румяный”, “утра час златой” выражают уже предельное упоение гармонией природы.

Антропоморфизм (“ландыш... приветливо кивает”) дает дальнейшую динамику во взаимодействии мира природы и человека. Кивать — “слегка наклоняясь, вновь поднимать голову в знак приветствия, согласия, одобрения”. Метафоризация очень точна. Она основана на сходстве мерного покачивания цветка от ветра и движения головы человека. Более всего здесь важны семы приветствия, согласия, одобрения, что означает как бы взаимное принятие. Но опять-таки нам следует отметить “преобразующий взор” лирического героя, его тонкую душевную работу в постижении гармонии природы.

Третий катрен разворачивается в обратном направлении — от конкретного к общему, зеркально замыкая широчайшую картину природы. Если общее обозначить А, а конкретное — Б, то расположение их в катренах таково: I АБ — II АБ — III БА.

Первое двустишие третьего катрена через конкретную деталь пейзажа — ключ — снова переключает нас в пространственную бесконечность. Его течение относит нас в какой-то неведомый “мирный край” (второе двустишье). Очертания восприятия размываются: “мысль” погружена в “смутный сон”.

Антропоморфное начало предельно усиливается. Контакт человека и мира природы полный (“ключ... лепечет”), это почти вербальное общение. “Смутный сон”, “таинственная сага” позволяют почти поверить в существование на земле “мирного края”.

“предвестники” (“прячется” — “кивает” — “лепечет”) делают движение стиха однонаправленным, а концовку относительно предсказуемой. В соотношении конкретного и общего в последней строфе строение симметрично третьему катрену.

Общая структура стихотворения такова: I АБ — II АБ — III БА — IV БА. Зеркальность внутренне замыкает стихотворение, делая его структуру закрытой, условной, автономной: это как бы замкнутый островок гармонии. В целом же остается в силе общее соотношение спиральной композиции, когда каждый катрен зиждется на повторе предыдущих мотивов уже на новом смысловом и гармоническом уровне организации. Последняя часть (IV) — это возвращение к трем предыдущим на новом смысловом витке, в результате чего рождается поэтическая формула стихотворения.

В формировании смысла последнего четверостишия важную роль играют глаголы: “смиряться”, “расходятся”, “могу постигнуть”, “вижу”, имеющие пресуппозицию протеста, несмирения, страдания. “Могу постигнуть” (значит понять, уяснить смысл, значение). “Вижу” — в контексте с преобладанием рациональных действий воспринимается в значении “сознавать, понимать”. Перелом в преобладании рационального начала взамен гармонии эмоционального и рационального начался в третьем катрене. В четвертом чувство полностью нейтрализовано господством разума. Обратимся к мотиву сна в стихотворении. Как отмечает Дж. Фрэзер, “вера в то, что боги являются к человеку в сновидениях и объявляют ему свою волю, была широко распространена в древности” (там же, с. 57). Именно гармония с природой заставила смириться тревогу, разгладила морщины. Взаимодействие двух деятельных начал — природы и воли человека — делает практически предсказуемым последнее четверостишие (не в частностях, но в целом). Новый смысл в нем — только преобладание рационального начала в деятельности лирического героя. Действия его умозрительны, и воля лирического героя (“могу”, “вижу”) вселяет оптимизм. Библейская символика по отношению к изображаемым событиям — это дополнительный способ создания вселенской картины природы и бытия человека в ней: культурная схема, заложенная в символике числа 4, внутренне восполняет недостающие в стихотворении времена года, расширяет пространственные масштабы до вселенских; так в стихотворении координируется неколичественная и количественная (внутренняя) упорядоченность.

Сознательно разрушая внешние логические связи, М. Ю. Лермонтов устанавливает связи художественные, создавая благодаря им в четырех катренах космическую картину мира, в котором, независимо от места, времени года, неизменно владычествует гармония и красота. Именно они способны пробудить в человеке лучшие чувства и утвердить его на земле, где в мире людей нет гармонии. Как видим, Лермонтов блестяще соединил в поэзии как форме познания научные и художественные принципы осмысления и воссоздания действительности.

В этом поэтическом мире все пронизано принципом относительности. Относительно его пространство-время, так как освещается оно под особым углом зрения, где абсолютные (как в интерпретации Г. И. Успенского) соотношения неприменимы; относительный характер поэтического мира находит выражение в его соотношении с точкой зрения лирического героя, который оказывается включенным в каждый фрагмент поэтического пространства и выключенным из него одновременно уже концентрирующей силой обобщения, которое несет такая космическая пространственная относительность, как “земля” — “небеса”, и временная: “утром” — “вечером” — всегда, в любое время года. Угол зрения, под которым освещается действительность, можно определить с позиций эстетического идеала, обусловленного романтическим мировосприятием, усиленным барокко, ибо стремление к иному, лучшему миру и жажда его предвосхищения здесь, на земле, — одна из определяющих черт романтизма (см.: 116, с. 475). Отсюда и “отборные фрукты”, и перемешан- ность “климатов и времен года”. Относительность поэтического мира находит воплощение в языковой относительности (рекуррентные связи первых трех предложений с объясняющей обобщающей их формулой четвертого, разорванность внешних связей в тематических рядах, объединяющих лексические элементы, и одновременная их соединенность лексемой — формулой “земля”), намечает определенные условия, диктует свою “волю” читателю. При определенной установке на характер этой относительности, ее учете, можно обнаружить, как и почему произведение само старается быть раскрытым.

—1639

Обратим внимание на сознательные пропуски, искажение последовательности, риторичность текста. Все это больше соответствует остроумию, изощренности, “концептизму”, свойственным барокко. Оно здесь также “вулканизирует” романтические тенденции М. Ю. Лермонтова изнутри. Стихотворение обладает эмоциональным напором при крепко сдерживающем рациональном начале, о котором сам М. Ю. Лермонтов не раз размышлял. В результате и в тексте, который анализирует В. В. Розанов, и в данном тексте, и во многих других мы имеем дело с тем, что Дж. де Микеле называл “концептизмом” — созданием в тексте понятий, скорее даже культурных понятий — концептов. В. В. Розанов писал об образе-концепте страны у М. Ю. Лермонтова. В стихотворении “Когда волнуется желтеющая нива...” мы имеем дело с концептом вселенной, который создан благодаря внешниму нарушению логических связей и опоре на наиболее сущностные понятия (лето, осень, весна и др.). Говоря о барокко, Дж. де Микеле связывает концептизм с барочной изощренностью, утонченностью и барочным остроумием, которыми характеризуется и лермонтовский текст: “Одной из характерных черт барочного мышления было сочетание конкретной образности и стремления удивить, получившее различные названия — agudeza (“остроумие”, исп.), концептизм. Wit (“остроумие”, англ.), маринизм — и наиболее ярко проявившееся в творчестве Бальтасара Грасиана. Развитию этой новой формы красноречия способствовали учебные программы, выработанные иезуитами вскоре после Тридентского собора: Ratio studiorum (Учебный план) 1586 года (обновленный в 1599) предусматривал по завершении пятилетнего доуниверситетского обучения двухгодичный курс риторики, дающий возможность ученику в совершенстве овладеть искусством красноречия не только в практических целях, но и для достижения красоты изложения мыслей. Даже не имея собственной формы, концепты (понятия) должны отличаться утонченностью и остроумием, дабы удивлять и проникать в душу слушателя. Остроумие требует быстрого, изворотливого, творческого ума, способного уловить невидимые глазу связи — иными словами, способности к изощренному мышлению. Таким образом, перед концептистской Красотой открываются совершенно новые области постижимых реалий, а Красота ощутимая, чувственная все больше сводится к ничего не означающим и бесформенным проявлениям. В применении к поэзии остроумие (гонгоризм в Испании, по имени поэта Луиса де Гонгоры, маринизм в Италии, по имени поэта Джамбаттисты Марино) находит выражение в изощренной виртуозности стиля, который изумляет, ошарашивает, будоражит воображение...” (240, с. 229—232).

Глобальный пространственно-временной континуум у Лермонтова предполагает одновременно эмпирически точное изображение действительных предметов, признаков, состояний. Это свойство, естественно, могло реализоваться через синкретизм творческих методов и естественно дополнялось особенностями его поляризованного стиха — “железного” и “эфирного”. И такого рода поляризаций можно определять у Лермонтова бесконечное множество.

Континуум поэтического мира М. Ю. Л ермонтова дополняется новыми измерениями (“генной памятью”, памятью о прошлых веках и пророческим предвидением будущего). Пространственная и временная бесконечность соединяется с конкретным (“органическим”) ощущением действительности. Это потребовало такого построения текстов, когда явление рассматривается в “пределе его”, то есть на основе взаимоис-ключающих начал, позволяющих достигнуть глобальности и полноты описания. В. В. Розанов в работе “Вечно печальная дуэль” (1898) отмечает: “Кто знает всю внешнюю хаотичность созданий Достоевского и внутреннюю психическую последова-тельность текущих у него настроений, тот без труда догадается, что этот “среди зимы” представляемый “изумрудно-зеленый” лист — и сейчас же “все хороши”, “зажег лампаду”, есть, собственно, мотив предсмертного лермонтовского:

Засох и увял он от холода, зноя и горя

У Черного моря чинара стоит молодая;

С ней шепчется ветер, зеленые ветки лаская,

На ветвях зеленых качаются райские птицы...

И странник прижался у корня...

“зимы” и “изумрудной зелени”, то есть космического же “апреля” — здесь и там, в сущности, одна: “лист желтый, немного зеленого, с краев подгнил”, то есть смерть и жизнь в каком-то их касании” (там же, с. 321).

Космизм мышления М. Ю. Лермонтова отмечал П. М. Бицилли. Он указывал, что, отдаляясь от тесного для него мира (“мир земной мне тесен”), возвышаясь над ним, М. Ю. Лермонтов видит его в перспективе. Ему открываются грандиозные видения смены эпох, исторических и космических (“Спор” (1841), “Азраил” (1831): “Все умирает, все проходит. // Гляжу, за веком век уводит толпы народов и миров”). Он прозревает путь к “неведомой земле” (“Сашка” (1835—1836): “Как чудный путь к неведомой земле, // Лежала тень от колокольни длинной”); он ждет смерти, чтобы увидеть “новый мир” (“Не смейся над моей пророческой тоскою...” (1837): “Но я без страха жду довременный конец: // Давно пора мне мир увидеть новый”), который он уже предвкушает в своем воображении (“Русская мелодия” (1829): “В уме своем я создал мир иной // И образов иных существованье”). “Там его родина, та родина, которую сквозь туман провидит Мцыри, о которой говорит ему “тайный голос”, — пишет П. М. Бицилли. — <...> Дело не в слабости воззрительной способности, не в недостатке поэтической одаренности или вкуса, а в чем-то другом, в особенностях мироощущения, которые можно было бы представить себе, допустив на минуту, что некоторые излюбленные лермонтовские метафоры имеют буквальный смысл. Это именно те, которые относятся к его точке зрения на мир. Лермонтов производит впечатление существа, которое бы глядело на землю с какой-то буквально “междупланетной точки зрения”, — так, как глядит на нее его Демон или он сам в юношеском “Сне” и в “Ночи II”: “Кой-где во тьме вертелись и мелькали светящиеся точки, и между них Земля вертелась наша. На ней, спокойствием объятой тихим, уснуло все, и я один лишь не спал...” Он как бы способен занимать положение, эксцентрическое по отношению к миру и к самому себе. В “Ночи I” он видит себя самого в гробу, созерцает со стороны разложение собственного тела” (27, с. 833, 836).

Все это находится в связи с космогоническими концепциями барокко, где “личность человека. “преобразована” и “предопределена”, но в такой преобразованности усматривается тайный смысл — Высший закон, управляющий космогонией. Стремлением к утверждению космогонических концепций, как уже отмечалось, проникнута культура XVII века в согласии с рационалистической философской мыслью того времени — картезианским учением или Теодицеей Лейбница” (71, с. 157—158).

В эстетике барокко отмечаются связи со средневековыми воззрениями. Для средневекового человека, как отмечает А. Я. Гуревич, оппозиция “земля — небо” имела религиозно-эпическое значение. Небо было местом возвышенной, вечной, идеальной жизни, в противоположность земле — юдоли греховного и временного пребывания человека. Загробный мир мыслился столь же вещественным, как и мир земной, он был нетленным и потому более реальным. Земное странствие могло привести в иной мир: Данте оказался в аду, когда заблудился в незнакомых местах на земле. В сознании людей средневековья земной и небесный миры постоянно смешивались: “Не отрицая способности средневекового человека воспринимать красоту природы, не следует забывать, что сама эта природа не могла быть конечной целью его любования. Она представляла собою символ невидимого мира. Созерцание земного мира должно было раскрыть мир сущностей иного, высшего плана. Их нельзя было постичь непосредственно, путь их познания шел от зримого к незримому (per visibilia ad invisibilia). Дух человеческий, утверждали богословы, не в состоянии схватить истину иначе, как при посредстве материальных вещей и изображений. На фасаде церкви в Сен-Дени, построенной под его руководством, аббат Сугерий велел начертать: “... чувственною красотою душа возвышается к истинной красоте и от земли... возносится к небесам...” Такое понимание видимого мира одновременно и возвышало его ценность, поскольку соотносило конечные вещи с непреходящими сущностями, и препятствовало их пониманию как самоценных явлений, имеющих значимость независимо от каких-либо трансцендентных категорий. Эта двойственность отношения к природе раскрывает пределы, в которых было возможно в средние века ее познание — научное или художественное” (64, с. 68, 74—75).

Особенность мироощущения М. Ю. Лермонтова — причастность к космосу, вселенной. Он и его герои крепко ощущают, что они ходят по земле, но земля для них не только конкретное место, они обитатели мира, сопричастного вселенной, где все находится во взаимодействии, взаимообусловленности и земля — часть всеобщей гармонической организации. В особенности ощущение связи с небом, космосом характерно для лирического героя М. Ю. Лермонтова, для Печорина, Мцыри, конечно же, Демона. Творения человека, природа как венец создания Творца — все это под охраной “неба”, которое доминирует в сознании М. Ю. Лермонтова, ему придаются различные значения — и неземного мира, и космоса, и вселенной:

Природы, этих гордых снежных гор?

Не переменит их надменный вид

Ничто: ни слава царств, ни их позор;

О ребра их дробятся темных туч

Вершины скал; ничто не вредно им.

Кто близ небес, тот не сражен земным.

1831-го июня 11 дня

Ощущение небесного, неограниченность своего присутствия на земле пределами земли делает героя лермонтовских произведений счастливым:

Ясны далекие звезды,

Ясны как счастье ребенка;

О! для чего мне нельзя и подумать:

Звезды, вы ясны, как счастье мое!

В то же время проскальзывают мотивы приверженности к земному бытию, к обитаемому миру, который тоже является проявлением Божественной гармонии:

Как землю нам больше небес не любить?

Нам небесное счастье темно;

Хоть счастье земное и меньше в сто раз,

Земля и небо. 1830—1831

Грандиозность масштабов, космическое мироощущение только укрепляется ироничными замечаниями, в которых высмеиваются романтические пристрастия поэтов к небесам, к противопоставлению небесного земному:

О чем писать? Восток и юг

Давно описаны, воспеты;

Хвалили все семейный круг;

Все в небеса неслись душою,

Взывали с тайною мольбою

К N. N., неведомой красе, —

Журналист, читатель и писатель. 1840

Особенно интересно стихотворение “Посреди небесных тел...” (1840), написанное с теплой иронией по отношению к “небесным” темам:

Посреди небесных тел

Лик луны туманный:

Точно блин с сметаной.

Кажду ночь она в лучах.

Путь проходит млечный:

Видно, там, на небесах,

1840

М. Ю. Лермонтов. Крестовая гора. 1837—1838

Наиболее гармоничное состояние героев М. Ю. Лермонтова связано с ощущением единства земного и небесного. Именно тогда в человеке пробуждается молитвенное чувство, состояние детства, тогда и возникает ощущение вечности, так свойственное и самому поэту, и его героям:

“Тихо было все на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем. — Мы тронулись в путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-Гору; мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колеса, когда лошади выбивались из сил; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она все поднималась и наконец пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-Горы, как коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно приливала в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром — чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми: все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и верно будет когда-нибудь опять” (105, с. 304).

Вечность осознается через “верное”, уверенное понимание бессмертия души, и ее чистое детское состояние возникает только через ощущение гармонии мира земного с небесным. Это синтетичное видение реальности, восприятие человека в качестве органичной части космического единства. Человек не пассивная единица, именно в ощущении взаимосогласованности элементов универсума он осознает способности реализовать свою активную природу.

“Небеса, земля, камни, элементы — все в человеке, и нельзя назвать ничего такого, чего бы не было в человеке”. Звезды, стихии, элементы уподобляются частям человеческого тела. Закон аналогии, присущий средневековому взгляду на мир, действует в этом описании, повторяются даже сами сравнения. Родство макро- и микрокосма — одновременно магическое и рациональное: магическое, поскольку, согласно Кирхеру, между ними существует “симпатия”, рациональное — поскольку все этажи мировой иерархии выстроены по одним законам, выраженным в числе. Земная музыка — зеркало, в котором отражается “большой мир” (119, с. 120).

Несомненно, космическое мышление М. Ю. Лермонтова является в своей основе религиозно-философским. Он видит в человеке замысел Божий, который сам человек обязан в себе ощущать, пробуждать и действовать сообразно ему. Достижение духовного самосознания, совершенства своей собственной природы в том, чтобы “в небесах видеть Бога”, “слышать” Его, видеть Его ангелов, наслаждаться их Божественным пением. И в то же время высокие ощущения, которые не всегда возможно выразить “холодной буквой”, иногда сознательно снижаются, подвергаются некоей иронии, критике с тем, чтобы вновь и вновь исправлять ошибки, подниматься по пути рефлексии, молитвенным образом к небесному, космическому, вечному, — не только ощущать свою причастность к вселенной, но и рассказать о поразительном мистическом опыте.

В “Фаталисте” М. Ю. Лермонтов изображает Печорина в состоянии упадка, сомнения в том, что сам он, в конечном счете, ощущает как несомненное: “Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!..” (105, с. 467—468).

Особенность ощущения героев в том, что в лучшие минуты именно на земле они прозревают “полет ангелов”, ощущают гармонию с небесным строем, космосом, причастность к космической красоте. Мцыри любуется красотой небесного свода утром, далее изображается “полдневный зной”, жажда. Все эти органические земные ощущения подчеркивают чистоту, прозрачность, глубину небесного, не противоречат им.

В то утро был небесный свод

Прилежный взор следить бы мог;

Он так прозрачно был глубок,

Так полон ровной синевой!

Я в нем глазами и душой

Мои мечты не разогнал,

И жаждой я томиться стал...

Мцыри. 1839

Сопричастность вселенной лермонтовских героев в том, что они легко и в то же время обоснованно используют “космические” термины: “вселенная”, “земля”, “земной шар”, “небо”, “воздушный океан”, “эфир”, “пространство”, “бесконечное пространство”, “планеты”, “звезды”, “светила”, “метеор”, “комета” и т. д.

Улыбкой ласковой привета

Любила поменяться с ним,

Когда сквозь вечные туманы,

Познанья жадный, он следил

В пространстве брошенных светил.

Демон

И Ангел грустными очами

На жертву бедную взглянул

И медленно, взмахнув крылами,

Демон

И стал бродить, как метеор,

Во мраке полночи глубокой...

Демон

Одетый молньей и туманом,

Я шумно мчался в облаках.

Демон

и порядком. Там царит соответствие всех космических частей. Это равновесная, совершенная и относительно самодостаточная сущность.

На воздушном океане,

Без руля и без ветрил,

Тихо плавают в тумане

Хоры стройные светил.

Демон

“Хоры стройные светил” — метафора, которая включает в свой семантический объем значения “стройный” — ’правильно и красиво расположенный’ х ’имеющий правильное соотношение между своими частями’ х ’согласованный, гармоничный’, “хоры” (“сонм”) — ’скопление, множество’. Слово “хоры” в таком контексте актуализирует и значение гармонического пения, ансамбля, космической гармонии.

Слова “космос” и “космический” в лексиконе М. Ю. Лермонтова не встречаются, но частотно употребление лексемы “вселенная”. Герои М. Ю. Лермонтова употребляют это слово-образ весьма свободно: как само понятие, так и бесконечность вселенной являются для них чем-то реально ощущаемым, как будто они жители вселенной. Как сама вселенная бесконечна по формам существования, так и ее понимание М. Ю. Лермонтовым и его героями: оно эмоционально, иррационально, но абсолютно непротиворечиво. Вселенная — это весь существующий материальный мир, безграничный во времени и пространстве и бесконечно разнообразный по формам, которые принимает материя в процессе своего развития. В. С. Соловьев дает такое определение: “Вселенная — церковно-славянский перевод греческого слова ойкумена, то есть населенная, обитаемая часть земли. Независимо от этой этимологии, слово “вселенная” принято употреблять для обозначения совокупности всех вещей” (200, с. 43).

Понимание вселенной в текстах М. Ю. Лермонтова многомерно и динамично. Человек, природа как микрокосм сопричастны вселенной. Лирический герой М. Ю. Лермонтова во многом отзывчив на гармонические проявления (звуки) вселенной. Микро- и макрокосм находятся в гармонии, сопричастны друг другу.

И мысль о вечности, как великан,

Ум человека поражает вдруг,

Синеет пред глазами; каждый звук

Гармонии вселенной, каждый час

Страданья или радости для нас

Становится понятен, и себе

1831 июня 11 дня

Вселенная — обитель всего. Она безбрежна, необозрима, хотя присутствует лексема “стороны”, имеется употребление “края вселенной” (“Ангел смерти”):

Таков наш рок, таков закон;

Наш дух вселенной вихрь умчит

Отрывок. 1830

Особенно проникновенны строки, когда М. Ю. Лермонтов пишет о гармонии души человека и “души вселенной”, о полном их единении. Микро- и макрокосм находятся в гармонии, сопричастны друг другу, как это и свойственно поэтике барокко.

... и душа моя

С душой вселенной, как эфир с эфиром,

Сашка. 1835—1836

В текстах М. Ю. Лермонтова всегда есть строки, в которых формулируются принципы письма, обозначаются формы, на которые только намекается в других текстах. Так, в романе “Вадим” есть портрет, который является эмблематичным и содержит признаки, в свою очередь, “портретирующие” барочное мышление, тем самым и формы письма: “Ему казалось не больше 28 лет; на лице его постоянно отражалась насмешка, горькая, бесконечная; волшебный круг, заключавший вселенную, его душа еще не жила по-настоящему, но собирала все свои силы, чтобы переполнить жизнь и прежде времени вырваться в вечность” (104, с. 9). Портрет-маска содержит в себе мысли о том, что душа и вселенная, макро- и микрокосм, сопричастны. Все это обозначается геометрически формой круга, одного из символов барокко. Устремленность в вечность, преодоление земного тяготения — также барочная тенденция. Важно обратить внимание и на уподобление черт человека вселенной.

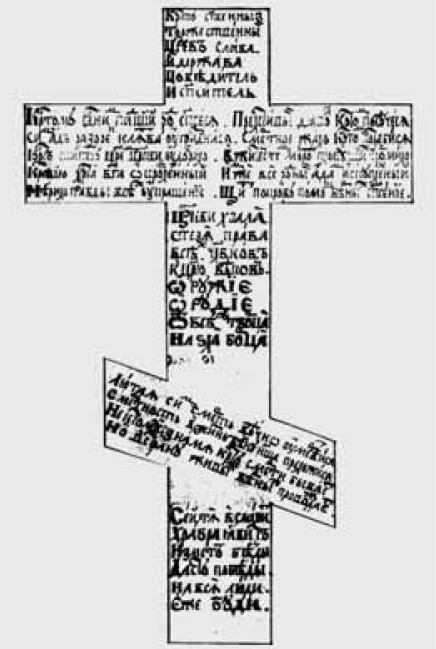

Иногда словесное письмо как бы транспонируется в эмблематическую графику с яркой зрительной репрезентацией эмблемы, в данном случае сердца: “. и презрение к самому себе, горькое презрение обвилось как змея вокруг его сердца и вокруг вселенной, потому что для Вадима всё заключалось в его сердце!” (там же, с. 70). Здесь эмблематично соединение несоединимого — сердца и вселенной, репрезентирующееся в ® зрительном образе. Сердце — одна из самых значительных, особенно для русского барокко, эмблем. Вспомним стихотворения С. Полоцкого в форме сердца, звезды, креста, эмблематически запечатлевающие то, о чем говорится в стихотворении. Итак, сознательно или бессознательно М. Ю. Лермонтов определяет основные концепты, которые лежат в основе его стиля. Во многом они соприкасаются со стилем барокко.

С. Полоцкий. Стихотворение в форме сердца из «Орла Российского». 1667

— ни в мире, ни во вселенной, — это скоординированные, но иерархически разнопорядковые явления. Мир для него ощутим, более близок, он менее абстрактная сущность, а вселенная сложна, и в человеческих понятиях, в языке настолько абстрагированна, что ее гармония реализуется только в созвучиях.

В прекрасном мире — жертва тайных мук,

В созвучии вселенной — ложный звук...

Литвинка. 1832

Обитатели вселенной — ангелы, демоны в каких-то абстрагированных для человека сферах, но и человек — ее обитатель, как и природа, ландшафты, реки, океаны и моря — также части вселенной.

Мечты безумные свои,

И вновь остался он, надменный,

Один, как прежде, во вселенной

Без упованья и любви!..

Демон

Что другие все дары?

Но его от всей вселенной

Я таил до сей поры.

Дары Терека. 1839

От миртов дышит аромат?

Зачем?.. Властители вселенной,

Природу люди осквернят.

Ангел Смерти. 1831

— царь вселенной, Наполеон:

Настанет час — и скажешь сам надменно

Пускай я раб, но раб царя вселенной!

Настанет час — и новый грозный Рим

Украсит Север Августом другим!

... Тщетно поражал

Тебя пришлец: ты вздрогнул — он упал!

Вселенная замолкла... Величавый,

Один ты жив, наследник нашей славы.

—1836

В романе “Вадим” читаем: “Такие слезы истощают душу, отнимают несколько лет жизни, могут потопить в одну минуту миллион сладких надежд! они для одного человека — что был Наполеон для вселенной: в десять лет он подвинул нас целым веком вперед” (104, с. 15).

В обыденной жизни тема вселенной входит в круг разговоров молодых людей, студентов университета:

... помню я, как сон,

Твои кафедры, залы, коридоры,

О боге, о вселенной и о том,

Как пить: ром с чаем или голый ром.

Сашка. 1835—1836

Ну, и, конечно же, любовь — безмерное, безграничное чувство, равное вселенной:

Тебе будет раем, а ты мне — вселенной!

Послушай, быть может, когда мы покинем.

1832

Забудь ее, готова я

С тобой бежать на край вселенной!

Как известно, М. Ю. Лермонтов часто противопоставляет “земное” и “небесное” в творчестве: земля для него — средоточие суетного, бренного, небо — освобождение от него, обитель Бога, ангелов (и демонов!). В глобальной “вселенной” противопоставленные миры “земли” и “неба” иерархически упорядочиваются, гармонизируются, “земля” — одна из ступеней иерархии. Гармонизированная вселенная М. Ю. Лермонтова противопоставлена хаосу, хотя этот термин употребляется в самых разных значениях, но он в целом имеет семантику ’отсутствие порядка’. В романе “Вадим” читаем: “Они сели, смотрели в глаза друг другу, не плакали, не улыбались, не говорили, — это был хаос всех чувств земных и небесных, вихорь, упоение неопределенное, какое не всякий испытал, и никто изъяснить не может. Неконченные речи в беспорядке отрывались от их трепещущих губ.” (104, с. 60)

В драме “Menschen und Leidenschaften” герой выражает скепсис по поводу вечности: “Юрий. Мы никогда, никогда не увидимся...

Любовь. Если не здесь, то на том свете...

Юрий. Друг мой! нет другого света... есть хаос... он поглощает племена... и мы в нем исчезнем... мы никогда не увидимся... разные дороги... все к ничтожеству... Прощай! мы никогда не увидимся... нет рая — нет ада... люди брошенные бесприютные созданья” (115, с. 251). Последнее высказывание предвосхищает основную формулу экзистенциализма о брошенности человека во вселенной.

— совокупность всего, что существует, весь комплекс творения. О нем можно приблизительно сказать словами П. Т. де Шардена: “Сотканная в один кусок, одним и тем же способом, который однако от стежка к стежку никогда не повторяется, ткань универсума соответствует одному облику — структурно она образует целое” (218, с. 47). Самое сильное ощущение небесного, космического начала, — это ощущение вечности, нахождения вне времени, которое сплетается с бесконечностью, отсутствием пространственных пределов, “бесконечным пространством”, в котором мыслит себя герой М. Ю. Лермонтова.

С. Полоцкий. Стихотворение в форме креста из «Благоприветствования». 1665

Л. Чижевского и др.? Главный вопрос, который они ставили перед собой, способен ли человек, ощутив себя частицей вселенной, преобразовать природу, внешний мир и обрести бессмертие. Этот вопрос считается мечтой землян, он в центре философии русского космизма. В таком смысле, по-видимому, М. Ю. Лермонтова нельзя причислять к представителям уникального космического направления философской мысли России. Но под космизмом часто понимается поток русской литературы, включающей не только философов и ученых, но и поэтов, музыкантов, художников: Ломоносова, Тютчева, Вяч. Иванова, Скрябина, Чюрлёниса и др. В эту “парадигму” включают и М. Ю. Лермонтова. В. А. Чивилихин в романе-эссе “Память” (1978—1984) пишет: “Вспомним попутно и знаменитое лермонтовское “Выхожу один я на дорогу” и поразительные его строки в этом стихотворении:

В небесах торжественно и чудно,

Спит земля в сиянье голубом...

путешествий человек, с которым мы не раз встретимся на боковых тропках нашего путешествия в прошлое, — о нем всегда можно сказать что-то интересное и свежее. По происхождению он принадлежал к роду Рюрика и был последним прямым потомком Михаила черниговского, убиенного в Орде в 1246 году. Друг Грибоедова и Кюхельбекера, Пушкина, Гоголя и Вяземского, композитора Глинки, историка Погодина, философ, талантливый писатель, изобретатель, выдающийся музыковед, общественный деятель и педагог, Владимир Одоевский всю жизнь был поборником справедливости и правды. Писал на склоне лет: “Ложь в искусстве, ложь в науке и ложь в жизни были всегда и моими врагами, и моими мучителями: всюду я преследовал их и всюду они меня преследовали”...” (210, с. 434.).

В. Ф. Одоевский, современник М. Ю. Лермонтова, был одним из тех, кто разделял романтические опыты “любомудров”, был членом кружка “Общества любомудрия”. В этом кружке русские поэты пытались создать новую поэтическую философию, которая позже была признана Н. Ф. Федоровым и, в определенной степени, В. И. Вернадским: “Прежде всего это идеал живого, “цельного знания”. Оно синтезирует все силы и способности человека: научные, художественные, религиозные, собирает и сам объект исследования — человека и природу, — растащенный по многочисленным рубрикам специальных наук. Задача “новой науки” воспринимается Одоевским так, как затем она будет сформулирована Н. Ф. Федоровым: полнота “знания и управления” силами природы. В такой науке, по мысли Одоевского, словно оживает начальное, магическое отношение человека к миру, в котором сильна была роль интуиции, сокровенного, внутреннего ведения. Только теперь эта глубина древнего целостного восчувствия мира сочетается со всей полнотой и детальностью знания, добытого человечеством в течение столетий.

В качестве некоего эталона познания выступает у Одоевского акт самопознания. Процесс познания здесь истекает как бы изнутри человека, поднимается из глубин души. В нем неразрывны разум и чувство. Познающий является в одно и то же время и субъектом и объектом познания: таким образом преодолевается “овнешненность” предмета познания, привычная его далекость и чуждость нам. Самопознание “есть знание внутреннее, инстинктивное, не извне, но из собственной сущности души порожденное”, “таковы должны быть и все знания человека”.

“Великое дело, — утверждает мыслитель, — понять свой инстинкт и чувствовать свой разум. В этом, может быть, вся задача человечества”. “Новая наука” как раз и должна осуществить синтез инстинкта и разума, двух главных способностей человека — природной и сверхприродной. В ней все инстинктивное обращается “в знание ума”, а “знание ума” становится внутренним, интимным, приобретает силу воздействовать на ход вещей” (цит. по: 164, с. 34). Здесь есть сходство с устремлениями М. Ю. Лермонтова, который рассматривает данные понятия более широко, свободно, во всей их многомерности и неисчерпаемости.

М. Ю. Лермонтова. Это В. И. Соколовский. Как и у М. Ю. Лермонтова, в его творчестве можно проследить барочные тенденции. Это особенно касается поэмы “Мироздание” (1832). Вот как поэт изображает космическую “довременность”, о которой М. Ю. Лермонтов чаще говорит обобщенно.

Здесь все сливается в одно,

И без конца, и без предела,

Но есть пространство — там давно

—

Там все собою изменяло

Теченье бурное времен:

В неизмеримой бездне той

Над дивною громадой тленья

Своими мощными словами

Из хладной тьмы небытия

Но время быстрое неслось,

Мгновеньями века летели,

Свершая путь, миры дряхлели

(цит. по 210, с. 433)

В эпоху барокко не существует антагонизма между мистиками и рационалистами в нашем смысле слова. Свой мистический опыт М. Ю. Лермонтов, как и другие художники, запечатлевает в творчестве, объединяя рациональное и иррациональное. И все это сочетается с философской рефлексией, свойственной барокко. Соединение искусства и науки, как мы уже упоминали, обязательно для словесного творчества: “Поэт и писатель XVII века — одновременно и литературовед, он artifex doctus. Его искусство — это одновременно и точная наука о прекрасном, наука с определенной системой правил <...>. Поэт должен был в своем творчестве представлять мир с точки зрения теолога, физика, астронома, зоолога, то есть владеть основами различных наук”. В некоторой степени и читатель подходит к литературе аналитически” (119, с. 130).

Чтобы рассмотреть “барочный космос” М. Ю. Лермонтова, остановимся на наиболее значимых для его творчества и данного стиля понятиях — эмблематичности текста и вечности как одной из наиболее значимых категорий барокко.